moder

Администратор

Команда форума

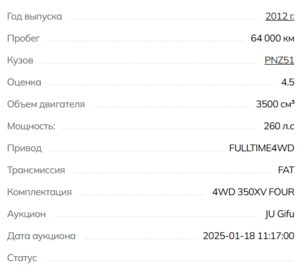

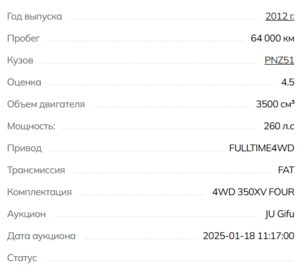

Если в странах Запада главным показателем для оценки доступности товаров будет покупательная способность населения, то в случае СССР, где не было прямой зависимости между спросом и предложением, нам придется опираться, прежде всего, на статистические данные, которые отражали не только ценовую доступность товаров, но и также их доступность вообще в продаже.

При этом сравнивать статистические данные по потреблению тех или иных видов товаров в СССР и США, без учета качественных характеристик этих товаров, будет некорректно - такой подход приукрасит экономическое положение СССР, где пользовались морально устаревшей продукцией.

Автомобили

В исследовании СССР и страны мира в цифрах (И.Г. Калабеков) приводится следующая сравнительная диаграмма по обеспеченности автомобилями в СССР, странах соцблока и странах Запада.

Источник: СССР и страны мира в цифрах, стр. 806

Как видим, СССР сильно отставал по обеспеченности автомобилями не только от стран Запада, но и от своих же сателлитов.

При этом Западные автомобили, в среднем, были лучше по характеристикам надежности, безопасности, комфорта и управляемости, а именно: были оснащены АКПП (с 1930-х ), АБС (с 1970-х), круиз-контролем (с 1970-х), кондиционером (массово с 1960-х), подушками безопасности (массово с 1970-х), различной электроникой и другими автомобильными технологиями, которые в СССР или были большой редкостью или совсем отсутствовали. Кстати, вы знаете хоть одну автомобильную технологию, созданную в СССР? Если знаете, пишите в комментариях.

Но, не смотря на технологическое отставание советских автомобилей, они все-же поставлялись на экспорт в некоторые Западные страны (чему, видимо, способствовала репутация автомобиля Fiat 124, к тому времени уже снятого с производства) и мы можем оценить их ценовую доступность в странах импортерах. Вот британское объявление LADA 1500 в 1977 году.

1977 LADA 1500, зарубежная реклама

В то время средние зарплаты в Британии составляли около 3200 фунтов в год - получаем соотношение стоимости автомобиля к зарплате 0,64.

В СССР автомобиль ВАЗ-2103 стоил 7300 рублей, при средних зарплатах примерно 2000 р. в год - получаем соотношение 3,65. Таким образом, ценовая доступность ВАЗ-2103 в Британии была примерно в 6 раз выше (3,65/0,64), чем в СССР, и это при том, что экспортные варианты были лучше (комплектовались АКПП, катализаторами, литыми дисками, аэродинамическим обвесом и другими улучшениями).

Также в странах Запада существовал рынок подержанных автомобилей, тогда как в СССР он практически отсутствовал и автомобили с пробегом могли стоить даже дороже, чем новые (из-за дефицита, из-за сложности самой процедуры покупки автомобиля, из-за трудности объяснения происхождения средств на покупку нового автомобиля и т.д.). И если англичанин мог купить подержанную Lada значительно дешевле цены новой, то советские граждане, если хотели приобрести автомобиль в обход очереди, должны были заплатить за подержанное авто почти ту же сумму, что и за новое.

Бытовая техника

В исследовании Калабекова есть следующая таблица с данными по обеспеченности населения СССР бытовой техникой (на 1000 человек).

Согласно этим данным, цветные телевизоры стали появляться у советских семей начиная с 1980-х годов, причем накануне распада СССР их было еще меньше, чем чёрно-белых.

В США цветные телевизоры появились в продаже с 1954 года (первым серийным был RCA CT-100). А вот динамика роста обеспеченности цветными телевизорами в США, когда было налажено их массовое производство.

В СССР и близко не было такой динамики, поскольку не спрос рождал предложение, как в Западных странах, а "партия решала", каких и сколько телевизоров производить, а также сколько они будут стоить.

Покупательная доступность телевизоров в США и СССР

В США телевизор с диагональю 25 дюймов и пультом управления можно было приобрести в 1987 году за 590$ (Sears Fall Winter Catalog), при средних годовых зарплатах около 25 тыс. $ (данные на 1987 год).

В СССР условно сопоставимый по качеству телевизор Горизонт 61ТЦ-411/Д, с пультом управления и диагональю 24 дюйма, стоил 785 рублей, при средних годовых зарплатах 2424 рублей. Получается, что цветной телевизор в США был в 14 раз доступнее по цене, чем в СССР (2424/785 : 25000/590=1/14). И такое сопоставление будет очень грубым ввиду того, что советские "продвинутые модели" телевизоров были в дефиците, соответственно, потребитель, не желая ждать или не имея возможность купить такой телевизор в своем регионе, покупал примерно за те же деньги модель попроще (или без пульта Д/У). Поэтому было бы корректнее сравнивать покупательную доступность по самым массовым моделям телевизоров в США и СССР, с поправкой на качественные характеристики.

Между тем, качественные характеристики есть не только у автомобилей и телевизоров, но и у других технически сложных товаров, представленных в советской статистике.

Качественные характеристики и доступность бытовой техники в СССР и капстранах

Так, американский экономист Игорь Бирман в своем исследовании «Личное потребление в СССР и США» (pdf) сразу акцентирует внимание на том, что советская техника сильно отставала от Западной, иногда на десятилетия.

Стоил такой холодильник 1500 руб., при средней зарплате около 700 руб. в месяц. Казалось бы, советская семья тех лет могла себе его позволить, но тогда холодильник был дефицитным товаром и к 1962 году холодильники были у менее чем 5% семей в стране.

А вот американский холодильник Coldspot (1952) за 329$, при средних зарплатах в США ~250$ в месяц (в начале 1950-х годов). Ценовая доступность была ненамного выше, чем в СССР, но американский холодильник качественнее и производился в количествах, соответствующих спросу.

К 1970-м годам в СССР холодильник был уже у 34% семей, а самыми массовыми марками стали «ЗИЛ-Москва» и «Минск» (похожие на те, что в странах Запада выпускали в 1950-х годах). Холодильник «ЗИЛ-Москва» стоил в СССР 335 рублей, при средней зарплате 150 руб.

Зил Москва КХ-240

А вот одна из моделей американского холодильника в начале 1970-х.

1971 Amana Refrigerator

Или вот, холодильник Frigidaire Frosproof из британского рекламного объявления 1973 года.

Цена в объявлении 225£, при средних зарплатах в Британии ~100£ в месяц.

А небольшой холодильник стоил 40.5£.

Впрочем, холодильник - функционально простая вещь. Хотя и тут Бирман отмечает, что советские сильно уступали в качестве:

Другое дело - стиральные машины. Бирман пишет:

Если же брать более ранний период, когда в СССР ещё не было автоматических стиральных машин, то разве можно сравнивать это

Комбинированная стиральная машина с сушилкой, США, 1962 год

с этим?

Стиральная машина Волга-7, 1965 год

Но Калабеков сравнивает и пишет, что "СССР постепенно приближался к показателям развитых западных капиталистических стран". Тогда вопрос: а какой процент советских семей в 1980-е годы все еще пользовались ручными стиральными машинами? На Западе, понятное дело, морально устаревшую технику заменяли, тогда как в СССР старались сберечь как можно дольше ввиду товарного дефицита и дороговизны новой техники. Таким образом, по сумме покупок для отдельно взятых категорий товаров, Запад куда значительнее опережал СССР, чем по обеспеченности этими товарами как таковыми, без учета качественных характеристик и среднестатистического срока эксплуатации.

Товарный дефицит в СССР

Наверняка вам приходилось слышать удивительные истории про "холодильники, работающие с 1950-х" и другие долго служившие советские вещи. Обычно это говорится в контексте, что советские товары были очень надежные, но будь они хоть трижды надежные, морально же они устаревали. Так зачем же продолжали пользоваться морально устаревшей техникой?

На этот вопрос отвечает исследование Натальи Чернышовой: "Потребительские технологии в закрытом обществе: бытовая техника в советских городских домах брежневской эпохи".

Чернышева исследует не только качество советских товаров, но и также процесс их покупки.

Другие факторы, влиявшие на уровень потребления в СССР

На уровень потребления в СССР также влияли различные инфраструктурные, бытовые, идеологические и прочие системные факторы. Например, почти в каждом рекламном каталоге США можно встретить объявления о продаже газонокосилок. А зачем советскому человеку газонокосилка при нормированных участках в 6 соток? Понятно, что для СССР это был не очень актуальный девайс.

То же касается кухонной техники - её просто негде было разместить на маленьких советских кухнях. И если для небольшого холодильника места ещё хватало, то где разместить в советских кухнях, скажем, посудомоечную машину? Либо одновременно нескольких небольших приборов, таких как тостер, микроволновая печь, миксер, мультиварка (в СССР были скороварки, а их можно было убрать в тумбу), кухонный комбайнер, соковыжималка и т.д. Кроме того, напряжение в электрической цепи советской квартиры было слишком низким, чтобы поддерживать совместную работу нескольких машин.

С ванными комнатами - ситуация аналогичная: разместить стиральную машину было можно, а сушилку? И в целом, жилая площадь советских квартир и домов не позволяла иметь много различной техники, тем более, крупногабаритной (такой, как спортивные тренажёры для дома или сушильный шкаф).

Средняя площадь веденного жилья в США и СССР, в квадратных метрах

А вот для кондиционеров выделять место не нужно, поскольку они устанавливаются под потолком, но их распространению в СССР мешала идеология.

К 1987 году цветное оборудование получили все периферийные телецентры СССР, но в Западном мире в то время уже вовсю шла компьютеризация.

Вот, к примеру, рекламное объявление о продаже компьютера Commodore из американского журнала Sears Fall Winter Catalog 1987 года.

К тому времени ПК в США уже стоили не дороже телевизора, но их функциональность была ещё небольшой (ввиду отсутствия Интернета и небольшого разнообразия софта), хотя и гораздо выше, чем у советских ПК (меньше игр и софта, хуже характеристики железа).

У Калабекова нет сравнительных данных по обеспеченности компьютерами, зато есть сравнительная диаграмма по обеспеченности сотовыми телефонами.

Калабеков пишет, что мобильная телефония якобы зародилась в СССР, но из-за "недальновидности советского правительства" инициативу перехватил Запад.

Также Калабеков упоминает советскую автомобильную систему мобильной связи Алтай и утверждает, что "в США аналог появился гораздо позже". Аналог чего? В США автомобильные радиотелефоны появились в 1946 году, тогда как «Алтай» был запущен в 1965 году. Если же Калабеков имеет ввиду автоматические системы мобильной связи, то в США первая такая система, Dial Direct, появилась в 1948 году, а в 1964 году в США и Канаде была представлена автоматическая и полнодуплексная система связи IMTS. Но до появления сотовой связи мобильные телефоны были большой редкостью, поскольку радиотелефонная связь имела очень ограниченную номерную емкость и не позволяла обслуживать большое количество абонентов.

Зато обычными, проводными телефонами, в странах Запада были оснащены практически все домохозяйства, тогда как в СССР и они были редкостью.

Абсолютные показатели по количеству установленных телефонов в СССР и странах Запада

А это подушевые показатели за 1983-1987 гг.

Количество установленных стационарных телефонов на 100 человек населения

Стационарные телефоны появились ещё в начале 20 века. Тут какое оправдание? Снова "эффективные менеджеры" оказались недостаточно эффективными?

Кстати, большинство советских стационарных телефонов в 1980-х годах были еще дисковые.

А вот телефоны с радиотрубками из американского рекламного объявления 1987 года.

Стационарные телефоны с радиотрубкой

Обобщая все факторы, можно сделать вывод, что появлению и распространению новых технологий в СССР мешали, с одной стороны, технологическая и экономическая отсталость, а с другой - сама советская правовая система с её идеологическими установками и бюрократией.

"Предел потребления" для разных видов товаров

У разных видов товаров есть свой "предел потребления", после достижения которого дальнейший рост обеспеченности населения этими товарами или сильно замедлится или вовсе прекратится. Думаю, вы согласитесь, к примеру, что иметь больше двух машин на одну семью, как правило, надобности нет, а иногда и одной машины достаточно (тем более, если есть трудности с парковочными местами). И американцы, вероятно, могут приобрести и третий и четвертый автомобиль в семью, но это им просто не нужно. То же касается и большинства других товаров, отраженных в советской статистике.

Соответственно, когда в США упирались в "предел потребления" по какому-то виду товаров, в СССР начинали постепенно "догонять". И "догоняли" за счет потребления морально устаревших товаров и более длительного их использования. Тогда как в странах Запада покупали другие виды товаров, которых в СССР могло вообще не быть в продаже, либо обновляли существующую технику. Например, в СССР не было гидроциклов. Вещь, впрочем, не очень практичная и служит скорее для развлечения. А что насчет частных самолетов? Как тут не вспомнить историю Матиаса Руста, приземлившегося на частном самолете в центре Москвы. У кого в СССР был частный самолет? А у 18-летнего парня, сына инженера из ФРГ, он был.

Кроме того, в Западных странах было больше разнообразия продукции. Поэтому нужно сравнивать не только качество, но и функциональные возможности одних и тех же видов товаров. Так, легковой автомобиль не может заменить минивэн, а минивэн не может функционально заменить пикап или дом на колесах. Так же, как моторная лодка не может заменить катер, а катер не может заменить яхту и т.д. Тут куда более существенная разница, чем, скажем, между автоматической и ручной коробками передач, потому что влияет на саму сферу применения. И для каждой сферы применения тоже будет свой "предел потребления", в зависимости от климатических, политических, социальных, культурных и других факторов.

Поэтому сравнение потребления в странах Запада и СССР по узкой выборке товаров, наличие которых в Западных домохозяйствах уже не являлось признаком благополучия - выглядит манипуляцией. Тем более, что даже по этой узкой выборке советские товары сильно отставали от Западных аналогов по функциональности и качеству.

Разница в скорости морального устаревания продукции в странах Запада и СССР

В странах Запада продукция устаревала намного быстрее, чем в СССР, что приводило к разнице в скорости обновления товаров.

Условно говоря, если Западный потребитель за жизнь менял несколько автомобилей, то советский потребитель мог всю жизнь пользоваться одним автомобилем (да и есть ли большая надобность менять условный ВАЗ-2103 на ВАЗ-2106). Соответственно, то, что считалось на Западе морально устаревшим, в СССР, в то же время, могло быть вполне актуальным или даже продвинутым. А что делали на Западе с морально устаревшими товарами? Либо дешево продавали, либо утилизировали.

Если бы в СССР были созданы условия для массового импорта бывших в употреблении зарубежных товаров, тогда затраты Западных домохозяйств на обновление одной и той же техники способствовали бы росту обеспеченности этой техникой в СССР.

После краха СССР ввоз импортных товаров разрешили, в том числе автомобилей, но в роли ограничителя их потребления стали выступать заградительные пошлины. И это главная причина, почему Россия до сих пор сильно отстает по уровню автомобилизации от Западных стран (на 76 месте в списке стран по количеству автомобилей на душу населения).

В настоящее время, чтобы пригнать подержанную иномарку, нужно заплатить пошлину иногда в разы превышающую стоимость самого автомобиля: так, например, при ввозе подержанного автомобиля Nissan Murano (старше 7 лет), стоимостью в Японии около 500 тыс. рублей, придется уплатить пошлину 2,1 млн. руб. Проверьте и вбейте эти характеристики на калькуляторе расчета таможенных пошлин. А в 2025 году к обычным ввозным пошлинам добавился еще и так называемый "утилизационный сбор", поэтому, чтобы пригнать иномарку с аналогичными характеристиками, придется заплатить государству около 5 млн. рублей, что почти в 10 раз превышает стоимость автомобиля.

И, не смотря на заградительные пошлины, японские автомобили все равно ввозят, не пугает даже правый руль. Логично предположить, что снижение пошлин на иномарки хотя бы до показателей Западных стран (в той же Японии вообще нет импортных пошлин на автомобили) привело бы к резкому росту обеспеченности автомобилями в РФ. Но этого не делается, потому что заградительные пошлины помогают государству финансировать бюджет, как напрямую, через уплату этих пошлин, так и косвенно, завышая цены на продукцию отечественного производства.

Кто виноват и что делать?

По мнению Калабекова, основными причинами отставания СССР от Запада по уровню потребления являются пережитые войны и гонка вооружений (стр. 309 и 311), а вовсе не системные факторы. Это очень удобно: можно и сейчас объяснять отставание России "пережитыми войнами" (как будто они все по независящим от России причинам происходят), а не коррупцией, низким качеством управления, низкой правовой культурой и т.д.

А как тогда объяснить, например, уже вышеупомянутое отставание по автомобилизации стран Восточной Европы (в период советской оккупации) от стран Западной Европы? Причина в том, что страны Восточной Европы сильнее пострадали от войны? Ну ладно, допустим. А что насчет Северной Кореи и Южной Кореи? Может быть, Южная Корея пережила меньше войн? Или не так сильно пострадала в Корейской войне? Или у Южной Кореи есть ресурсы, которые можно продавать за границу и на эти деньги строить производства, как это делал СССР? Нет, у Южной Кореи нет ресурсов даже чтобы обеспечить нужды собственной промышленности, не говоря уже про экспорт. Или может Южную Корею восстанавливала после войны многомиллионная армия военнопленных, как в случае с СССР? Или может Япония выплачивала Южной Корее репарации за длительную оккупацию? Нет, не выплачивала. А вот СССР вывез из Германии 2885 заводов (больше чем было построено в ходе индустриализации), но все равно, по мнению Калабекова, в его отсталости виновата была война, а не неспособность развивать полученные от Западных стран технологии. А тот факт, что немецкие специалисты бежали из Восточного Берлина в Западный Берлин как объяснить? Причина не в том, что в ГДР были хуже условия? Ну и наконец, Китай то как оправился после Японо-китайской войны? Экономический рост Китая никак не связан с реформами Дэна Сяопина?

В исследовании Калабекова содержится много подобных притянутых за уши утверждений, как будто бы с целью скрыть или приуменьшить системные недостатки СССР. И технологическое отставание в компьютерной сфере Калабеков объясняет "ошибками руководства", потому что ему кажется, что советские разработки 1950-1970 гг. не уступали американским (стр. 344). Никаких доказательств в подтверждение своего утверждения Калабеков не приводит, а просто перечисляет некоторые модели советских ЭВМ, которые отставали от Западных, в среднем, на 5-10 лет (подробнее в статье Обзор фейков о достижениях СССР в компьютерной сфере).

Калабеков не смог назвать ни одной советской ЭВМ, которая не уступала бы Западной, и, наверное, не смог бы назвать вообще никакой компьютерной технологии, разработанной в СССР. А вы сможете? Пишите в комментариях. В числе управленческих ошибок, "которые привели к отставанию в 1980-е", Калабеков называет "плохую координацию работ".

Калабекову, чтобы разобраться в причинах отставания, стоило бы больше внимания уделить системным различиям в устройстве экономик стран Запада и СССР, ведь какой смысл постоянно обвинять чиновников в некомпетентности, если на Западе крупнейшие компании в компьютерной и других сферах создавались частными предпринимателями (вышеупомянутый Мартин Купер тоже никакого финансирования от государства на создание сотовой связи не получал).

Крупнейшие компании на постсоветской России, такие как Яндекс, тоже создавались частными предпринимателями, тогда как госпроекты, такие как Роснано или Спутник, "не взлетели". Что лучше для экономики страны, условный Яндекс, который создавался на частные инвестиции и платит налоги в бюджет или поисковик Спутник, на который потратили миллиарды бюджетных рублей, а потом просто закрыли?

Подытожим

Советская плановая система не только "не смогла", но не очень то и хотела обеспечивать население даже товарами первой необходимости, не говоря уже о таких "предметах роскоши", как кондиционеры, компьютеры, игровые приставки, посудомоечные машины, музыкальные центры, видеокамеры, электронные печатные машинки, видеомагнитофоны, тренажёры для дома и т.д. В основном, отставание СССР от Запада по уровню потребления можно объяснить системными недостатками и некомпетентностью руководства, но как объяснить, например, тот факт, что СССР активно экспортировал дефицитную продукцию - те же автомобили. Причем экспортировали по ценам гораздо ниже, чем продавали собственному населению.

Для Западных стран советская Лада была ещё одним бюджетным автомобилем, тогда как в СССР за этими автомобилями стояли в многолетних очередях. Есть какое-нибудь рациональное объяснение такой политики?

Можно предположить, что советские власти намеренно ограничивали потребление, чтобы пользоваться сбережениями населения (после чего проводили очередную деноминацию, как денежная реформа 1961 годов, когда покупательная способность рубля упала в 2.25 раза). И заморозка вкладов в 1991 году - это результат того, что деньги населения к тому моменту уже были потрачены советским правительством (например, на войну в Афганистане, антиизраильские войны, шпионскую деятельность, ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы и т.д.).

И тогда становится понятно, почему продавать товары за границу "было выгоднее", чем собственным гражданам - ведь деньги населения можно было просто украсть, а иностранная валюта требовалась для закупки технологий и финансирования различных внешнеполитических авантюр.

Что касается технологического отставания СССР, то оно было вызвано, прежде всего, системными причинами: государственной монополией в экономике, запретом частного предпринимательства, низкой правовой культурой, низкой мотивацией для потенциальных изобретателей (ввиду отсутствия права интеллектуальной собственности) и т.д. Калабеков, как правило, объясняет отставание СССР в той или иной сфере некомпетентностью чиновников, тогда как на Западе эти сферы двигали не чиновники, а предприниматели, которые победили в конкуренции у других предпринимателей. Если бы в странах Запада экономикой и производством заведовали чиновники, если бы не было права интеллектуальной собственности, то, надо полагать, с инновациями у них тогда было бы похуже (как стало похуже с инновациями в странах Восточной Европы после их советской оккупации). Конструктивная критика приветствуется.

Источники

При этом сравнивать статистические данные по потреблению тех или иных видов товаров в СССР и США, без учета качественных характеристик этих товаров, будет некорректно - такой подход приукрасит экономическое положение СССР, где пользовались морально устаревшей продукцией.

Автомобили

В исследовании СССР и страны мира в цифрах (И.Г. Калабеков) приводится следующая сравнительная диаграмма по обеспеченности автомобилями в СССР, странах соцблока и странах Запада.

Источник: СССР и страны мира в цифрах, стр. 806

Как видим, СССР сильно отставал по обеспеченности автомобилями не только от стран Запада, но и от своих же сателлитов.

При этом Западные автомобили, в среднем, были лучше по характеристикам надежности, безопасности, комфорта и управляемости, а именно: были оснащены АКПП (с 1930-х ), АБС (с 1970-х), круиз-контролем (с 1970-х), кондиционером (массово с 1960-х), подушками безопасности (массово с 1970-х), различной электроникой и другими автомобильными технологиями, которые в СССР или были большой редкостью или совсем отсутствовали. Кстати, вы знаете хоть одну автомобильную технологию, созданную в СССР? Если знаете, пишите в комментариях.

Но, не смотря на технологическое отставание советских автомобилей, они все-же поставлялись на экспорт в некоторые Западные страны (чему, видимо, способствовала репутация автомобиля Fiat 124, к тому времени уже снятого с производства) и мы можем оценить их ценовую доступность в странах импортерах. Вот британское объявление LADA 1500 в 1977 году.

1977 LADA 1500, зарубежная реклама

В то время средние зарплаты в Британии составляли около 3200 фунтов в год - получаем соотношение стоимости автомобиля к зарплате 0,64.

В СССР автомобиль ВАЗ-2103 стоил 7300 рублей, при средних зарплатах примерно 2000 р. в год - получаем соотношение 3,65. Таким образом, ценовая доступность ВАЗ-2103 в Британии была примерно в 6 раз выше (3,65/0,64), чем в СССР, и это при том, что экспортные варианты были лучше (комплектовались АКПП, катализаторами, литыми дисками, аэродинамическим обвесом и другими улучшениями).

Также в странах Запада существовал рынок подержанных автомобилей, тогда как в СССР он практически отсутствовал и автомобили с пробегом могли стоить даже дороже, чем новые (из-за дефицита, из-за сложности самой процедуры покупки автомобиля, из-за трудности объяснения происхождения средств на покупку нового автомобиля и т.д.). И если англичанин мог купить подержанную Lada значительно дешевле цены новой, то советские граждане, если хотели приобрести автомобиль в обход очереди, должны были заплатить за подержанное авто почти ту же сумму, что и за новое.

Бытовая техника

В исследовании Калабекова есть следующая таблица с данными по обеспеченности населения СССР бытовой техникой (на 1000 человек).

Согласно этим данным, цветные телевизоры стали появляться у советских семей начиная с 1980-х годов, причем накануне распада СССР их было еще меньше, чем чёрно-белых.

В США цветные телевизоры появились в продаже с 1954 года (первым серийным был RCA CT-100). А вот динамика роста обеспеченности цветными телевизорами в США, когда было налажено их массовое производство.

В СССР и близко не было такой динамики, поскольку не спрос рождал предложение, как в Западных странах, а "партия решала", каких и сколько телевизоров производить, а также сколько они будут стоить.

Покупательная доступность телевизоров в США и СССР

В США телевизор с диагональю 25 дюймов и пультом управления можно было приобрести в 1987 году за 590$ (Sears Fall Winter Catalog), при средних годовых зарплатах около 25 тыс. $ (данные на 1987 год).

В СССР условно сопоставимый по качеству телевизор Горизонт 61ТЦ-411/Д, с пультом управления и диагональю 24 дюйма, стоил 785 рублей, при средних годовых зарплатах 2424 рублей. Получается, что цветной телевизор в США был в 14 раз доступнее по цене, чем в СССР (2424/785 : 25000/590=1/14). И такое сопоставление будет очень грубым ввиду того, что советские "продвинутые модели" телевизоров были в дефиците, соответственно, потребитель, не желая ждать или не имея возможность купить такой телевизор в своем регионе, покупал примерно за те же деньги модель попроще (или без пульта Д/У). Поэтому было бы корректнее сравнивать покупательную доступность по самым массовым моделям телевизоров в США и СССР, с поправкой на качественные характеристики.

Между тем, качественные характеристики есть не только у автомобилей и телевизоров, но и у других технически сложных товаров, представленных в советской статистике.

Качественные характеристики и доступность бытовой техники в СССР и капстранах

Так, американский экономист Игорь Бирман в своем исследовании «Личное потребление в СССР и США» (pdf) сразу акцентирует внимание на том, что советская техника сильно отставала от Западной, иногда на десятилетия.

Для наглядности, вот один из первых советских холодильников Саратов-2, 1952 года выпуска.Определение ценовых соотношений и паритетов по этой группе затруднено тем, что многие товары несопоставимы и далеко не все существуют в СССР. По мнению экспертов, типичная современная советская швейная машина похожа на ту, что использовалась в США 60 лет назад. Стандартный советский однодверный холодильник сейчас в США не производят. В СССР практически отсутствуют полностью автоматические стиральные машины, электрические (или газовые) сушилки для белья, тостеры и кондиционеры.

Стоил такой холодильник 1500 руб., при средней зарплате около 700 руб. в месяц. Казалось бы, советская семья тех лет могла себе его позволить, но тогда холодильник был дефицитным товаром и к 1962 году холодильники были у менее чем 5% семей в стране.

А вот американский холодильник Coldspot (1952) за 329$, при средних зарплатах в США ~250$ в месяц (в начале 1950-х годов). Ценовая доступность была ненамного выше, чем в СССР, но американский холодильник качественнее и производился в количествах, соответствующих спросу.

К 1970-м годам в СССР холодильник был уже у 34% семей, а самыми массовыми марками стали «ЗИЛ-Москва» и «Минск» (похожие на те, что в странах Запада выпускали в 1950-х годах). Холодильник «ЗИЛ-Москва» стоил в СССР 335 рублей, при средней зарплате 150 руб.

Зил Москва КХ-240

А вот одна из моделей американского холодильника в начале 1970-х.

1971 Amana Refrigerator

Или вот, холодильник Frigidaire Frosproof из британского рекламного объявления 1973 года.

Цена в объявлении 225£, при средних зарплатах в Британии ~100£ в месяц.

А небольшой холодильник стоил 40.5£.

Впрочем, холодильник - функционально простая вещь. Хотя и тут Бирман отмечает, что советские сильно уступали в качестве:

И всё-таки, главными качественными характеристиками холодильника являются объём и надежность, а лёд можно делать и с помощью формочек в морозилке.Морозильное отделение советских холодильников маленькое, автоматических льдогенераторов нет.

Другое дело - стиральные машины. Бирман пишет:

Для справки: в США автоматические стиральные машины появились ещё в 1937 году (Bendix Home Laundry), тогда как в СССР - ближе к 1980-м годам (первой массовой моделью была «Вятка-автомат», производившаяся по лицензии фирмы Merloni).Американские стиральные машины работают автоматически и по разным циклам, а советские машины просто отжимают белье — разница как между немым кино 1920-х годов и современным кинематографом.

Если же брать более ранний период, когда в СССР ещё не было автоматических стиральных машин, то разве можно сравнивать это

Комбинированная стиральная машина с сушилкой, США, 1962 год

с этим?

Стиральная машина Волга-7, 1965 год

Но Калабеков сравнивает и пишет, что "СССР постепенно приближался к показателям развитых западных капиталистических стран". Тогда вопрос: а какой процент советских семей в 1980-е годы все еще пользовались ручными стиральными машинами? На Западе, понятное дело, морально устаревшую технику заменяли, тогда как в СССР старались сберечь как можно дольше ввиду товарного дефицита и дороговизны новой техники. Таким образом, по сумме покупок для отдельно взятых категорий товаров, Запад куда значительнее опережал СССР, чем по обеспеченности этими товарами как таковыми, без учета качественных характеристик и среднестатистического срока эксплуатации.

Товарный дефицит в СССР

Наверняка вам приходилось слышать удивительные истории про "холодильники, работающие с 1950-х" и другие долго служившие советские вещи. Обычно это говорится в контексте, что советские товары были очень надежные, но будь они хоть трижды надежные, морально же они устаревали. Так зачем же продолжали пользоваться морально устаревшей техникой?

На этот вопрос отвечает исследование Натальи Чернышовой: "Потребительские технологии в закрытом обществе: бытовая техника в советских городских домах брежневской эпохи".

Чернышева исследует не только качество советских товаров, но и также процесс их покупки.

Логично предположить, что после всех этих мытарств потребитель не захочет повторять их снова без острой необходимости. Тем более, если ему достался качественный холодильник, поскольку обслуживание бытовой техники в СССР, как отмечает Чернышова, тоже было делом не простым:Хотя товары различались по доступности, большинство покупок включали стояние в очередях, которые длились от нескольких часов до нескольких лет; часто они требовали физической выносливости и просто удачи. Случай с холодильниками особенно показателен: они продавались через систему списков ожидания и почтовых уведомлений, которая была разработана для того, чтобы сделать торговлю товарами с высоким спросом более эффективной, но в сочетании с абсурдностью советской розничной практики оказалась совершенно кафкианской. Один магазин во Львове дал покупателям только один часовой интервал между 17:00 и 18:00, в течение которого они могли записаться на покупку холодильника, несмотря на то, что магазин был практически пуст до конца дня. В течение этого особого часа один из продавцов должен был записать имена около сотни клиентов, что приводило к хаосу. Узко обозначенный временной интервал, вероятно, был методом ограничения количества людей, записывающихся на холодильник; спрос превышал предложение, несмотря на время ожидания в один год.

И если Игорь Бирман оценивал качество советских товаров, сопоставляя их характеристики с Западными, то Чернышева в этом вопросе просто ссылается на публикации советских же СМИ.Не случайно советские потребители стали настаивать на определенных марках: качество техники, хотя и улучшилось, могло сильно различаться, и в целом электротовары, как правило, выходили из строя чаще, чем другие виды потребительских товаров, в то время как ремонтные службы были печально известны своим низким качеством и перегруженностью. Пенсионерка К. Мухина из Костромы рассказала редакторам газеты «Советская торговля», что проблемы с ее недавно приобретенным холодильником «Бирюса-2», который быстро сломался, превратили ее «в такую нервную развалину, что в конце концов я или изрублю этот холодильник топором, или повешусь на его ручке». Оказалось, что починить холодильник было не легче, чем его получить: Мухиной сказали, что ее устройство будет отремонтировано в течение года. Когда она объясняла в своем письме, почему это кажется «горем», она подчеркивала свои права потребителя и чувство права на честное обращение, которое она явно связывала с советским режимом: «Я копила деньги пять лет, простояла в очереди год, и что теперь? Я смотрю на этот холодильник с ужасом. Я потратила на него столько денег (да, для меня это большие деньги, ведь моя пенсия всего 49 рублей). Я никогда не думала, что в нашем Советском Союзе можно так обмануться».

Ладно бы только устарело, а сколько времени еще требовалось для налаживания массового производства?Внедрение инноваций часто было медленным из-за громоздкой системы планирования, что стало особенно заметно по мере роста потребительского спроса и стандартов, что побудило газету «Московская правда» в 1975 году пожаловаться на то, что к моменту выхода на рынок нового устройства оно уже полностью устарело и «не отвечало современным требованиям технической эстетики»

Другие факторы, влиявшие на уровень потребления в СССР

На уровень потребления в СССР также влияли различные инфраструктурные, бытовые, идеологические и прочие системные факторы. Например, почти в каждом рекламном каталоге США можно встретить объявления о продаже газонокосилок. А зачем советскому человеку газонокосилка при нормированных участках в 6 соток? Понятно, что для СССР это был не очень актуальный девайс.

То же касается кухонной техники - её просто негде было разместить на маленьких советских кухнях. И если для небольшого холодильника места ещё хватало, то где разместить в советских кухнях, скажем, посудомоечную машину? Либо одновременно нескольких небольших приборов, таких как тостер, микроволновая печь, миксер, мультиварка (в СССР были скороварки, а их можно было убрать в тумбу), кухонный комбайнер, соковыжималка и т.д. Кроме того, напряжение в электрической цепи советской квартиры было слишком низким, чтобы поддерживать совместную работу нескольких машин.

С ванными комнатами - ситуация аналогичная: разместить стиральную машину было можно, а сушилку? И в целом, жилая площадь советских квартир и домов не позволяла иметь много различной техники, тем более, крупногабаритной (такой, как спортивные тренажёры для дома или сушильный шкаф).

Средняя площадь веденного жилья в США и СССР, в квадратных метрах

А вот для кондиционеров выделять место не нужно, поскольку они устанавливаются под потолком, но их распространению в СССР мешала идеология.

Какие-то вещи могли быть и вовсе запрещены в СССР "по соображениям безопасности". Так, например, в СССР до 1989 года была запрещена гражданская радиосвязь, что усложняло жизнь советским перевозчикам. Кроме того, советская техника могла быть менее функциональна, чем Западная, из-за отсталости инфраструктуры. Так, Игорь Бирман в своем исследовании обращает внимание на разницу в работе телевидения в США и СССР (данные на 1976 год).Можно было поплатиться за одну только публикацию статей о необходимости бытового кондиционирования, как это было в 1940 г. с журналом «Отопление и вентиляция». Статьи журнала посчитали пропагандой буржуазных взглядов. Источник: https://kriofrost.academy/lenta/istoriya/istoriya-konditsionirovaniya-v-sssr-v-30-40-e-gody/

А если нет цветного вещания, то зачем нужен цветной телевизор? "Если нет дороги, зачем машина, где вы ездите?" (В.В. Путин).Жители Москвы могли смотреть три канала, а жители Вашингтона — семь. Только 10% советских телевизоров были цветными, а 1/5 территории не могла принимать цветное вещание. 31% советских граждан могли смотреть только один канал.

К 1987 году цветное оборудование получили все периферийные телецентры СССР, но в Западном мире в то время уже вовсю шла компьютеризация.

Вот, к примеру, рекламное объявление о продаже компьютера Commodore из американского журнала Sears Fall Winter Catalog 1987 года.

К тому времени ПК в США уже стоили не дороже телевизора, но их функциональность была ещё небольшой (ввиду отсутствия Интернета и небольшого разнообразия софта), хотя и гораздо выше, чем у советских ПК (меньше игр и софта, хуже характеристики железа).

У Калабекова нет сравнительных данных по обеспеченности компьютерами, зато есть сравнительная диаграмма по обеспеченности сотовыми телефонами.

Калабеков пишет, что мобильная телефония якобы зародилась в СССР, но из-за "недальновидности советского правительства" инициативу перехватил Запад.

Калабеков не понимает, что дело вовсе не в телефоне, а в самом способе организации мобильной связи. И патент Мартина Купера был получен на систему организации сотовой связи, а не на мобильный телефон Motorola DynaTAC, тогда как Куприянович экспериментировал с радиотелефонией. И если бы Куприянович создал компактное устройство для мобильной радиотелефонии хотя бы с такой же функциональностью, как у автомобильных радиотелефонов того времени, то этой разработкой непременно бы воспользовались, но "мобильник Куприяновича" - лишь очередная великодержавная байка про СССР, "который мог, но не хотел".Первый экспериментальный образец мобильного телефона и базовую станцию к нему, связанную с городской телефонной станцией, был создан в СССР в 1957 г. Л.И. Куприяновичем. Он весил 3 кг, но в 1958 г. вес удалось уменьшить до 0,5 кг., а в 1961 г. был создан карманный мобильный телефон. К сожалению, ни партии, ни правительству СССР в те годы было не развития мобильной связи для советских граждан. Инициативу перехватил Запад, в 1973 г. был выпущен прототип сотового телефона Motorola DynaTAC.

Также Калабеков упоминает советскую автомобильную систему мобильной связи Алтай и утверждает, что "в США аналог появился гораздо позже". Аналог чего? В США автомобильные радиотелефоны появились в 1946 году, тогда как «Алтай» был запущен в 1965 году. Если же Калабеков имеет ввиду автоматические системы мобильной связи, то в США первая такая система, Dial Direct, появилась в 1948 году, а в 1964 году в США и Канаде была представлена автоматическая и полнодуплексная система связи IMTS. Но до появления сотовой связи мобильные телефоны были большой редкостью, поскольку радиотелефонная связь имела очень ограниченную номерную емкость и не позволяла обслуживать большое количество абонентов.

Зато обычными, проводными телефонами, в странах Запада были оснащены практически все домохозяйства, тогда как в СССР и они были редкостью.

Абсолютные показатели по количеству установленных телефонов в СССР и странах Запада

А это подушевые показатели за 1983-1987 гг.

Количество установленных стационарных телефонов на 100 человек населения

Стационарные телефоны появились ещё в начале 20 века. Тут какое оправдание? Снова "эффективные менеджеры" оказались недостаточно эффективными?

Кстати, большинство советских стационарных телефонов в 1980-х годах были еще дисковые.

А вот телефоны с радиотрубками из американского рекламного объявления 1987 года.

Стационарные телефоны с радиотрубкой

Обобщая все факторы, можно сделать вывод, что появлению и распространению новых технологий в СССР мешали, с одной стороны, технологическая и экономическая отсталость, а с другой - сама советская правовая система с её идеологическими установками и бюрократией.

"Предел потребления" для разных видов товаров

У разных видов товаров есть свой "предел потребления", после достижения которого дальнейший рост обеспеченности населения этими товарами или сильно замедлится или вовсе прекратится. Думаю, вы согласитесь, к примеру, что иметь больше двух машин на одну семью, как правило, надобности нет, а иногда и одной машины достаточно (тем более, если есть трудности с парковочными местами). И американцы, вероятно, могут приобрести и третий и четвертый автомобиль в семью, но это им просто не нужно. То же касается и большинства других товаров, отраженных в советской статистике.

Соответственно, когда в США упирались в "предел потребления" по какому-то виду товаров, в СССР начинали постепенно "догонять". И "догоняли" за счет потребления морально устаревших товаров и более длительного их использования. Тогда как в странах Запада покупали другие виды товаров, которых в СССР могло вообще не быть в продаже, либо обновляли существующую технику. Например, в СССР не было гидроциклов. Вещь, впрочем, не очень практичная и служит скорее для развлечения. А что насчет частных самолетов? Как тут не вспомнить историю Матиаса Руста, приземлившегося на частном самолете в центре Москвы. У кого в СССР был частный самолет? А у 18-летнего парня, сына инженера из ФРГ, он был.

Кроме того, в Западных странах было больше разнообразия продукции. Поэтому нужно сравнивать не только качество, но и функциональные возможности одних и тех же видов товаров. Так, легковой автомобиль не может заменить минивэн, а минивэн не может функционально заменить пикап или дом на колесах. Так же, как моторная лодка не может заменить катер, а катер не может заменить яхту и т.д. Тут куда более существенная разница, чем, скажем, между автоматической и ручной коробками передач, потому что влияет на саму сферу применения. И для каждой сферы применения тоже будет свой "предел потребления", в зависимости от климатических, политических, социальных, культурных и других факторов.

Поэтому сравнение потребления в странах Запада и СССР по узкой выборке товаров, наличие которых в Западных домохозяйствах уже не являлось признаком благополучия - выглядит манипуляцией. Тем более, что даже по этой узкой выборке советские товары сильно отставали от Западных аналогов по функциональности и качеству.

Разница в скорости морального устаревания продукции в странах Запада и СССР

В странах Запада продукция устаревала намного быстрее, чем в СССР, что приводило к разнице в скорости обновления товаров.

Условно говоря, если Западный потребитель за жизнь менял несколько автомобилей, то советский потребитель мог всю жизнь пользоваться одним автомобилем (да и есть ли большая надобность менять условный ВАЗ-2103 на ВАЗ-2106). Соответственно, то, что считалось на Западе морально устаревшим, в СССР, в то же время, могло быть вполне актуальным или даже продвинутым. А что делали на Западе с морально устаревшими товарами? Либо дешево продавали, либо утилизировали.

Если бы в СССР были созданы условия для массового импорта бывших в употреблении зарубежных товаров, тогда затраты Западных домохозяйств на обновление одной и той же техники способствовали бы росту обеспеченности этой техникой в СССР.

После краха СССР ввоз импортных товаров разрешили, в том числе автомобилей, но в роли ограничителя их потребления стали выступать заградительные пошлины. И это главная причина, почему Россия до сих пор сильно отстает по уровню автомобилизации от Западных стран (на 76 месте в списке стран по количеству автомобилей на душу населения).

В настоящее время, чтобы пригнать подержанную иномарку, нужно заплатить пошлину иногда в разы превышающую стоимость самого автомобиля: так, например, при ввозе подержанного автомобиля Nissan Murano (старше 7 лет), стоимостью в Японии около 500 тыс. рублей, придется уплатить пошлину 2,1 млн. руб. Проверьте и вбейте эти характеристики на калькуляторе расчета таможенных пошлин. А в 2025 году к обычным ввозным пошлинам добавился еще и так называемый "утилизационный сбор", поэтому, чтобы пригнать иномарку с аналогичными характеристиками, придется заплатить государству около 5 млн. рублей, что почти в 10 раз превышает стоимость автомобиля.

И, не смотря на заградительные пошлины, японские автомобили все равно ввозят, не пугает даже правый руль. Логично предположить, что снижение пошлин на иномарки хотя бы до показателей Западных стран (в той же Японии вообще нет импортных пошлин на автомобили) привело бы к резкому росту обеспеченности автомобилями в РФ. Но этого не делается, потому что заградительные пошлины помогают государству финансировать бюджет, как напрямую, через уплату этих пошлин, так и косвенно, завышая цены на продукцию отечественного производства.

Кто виноват и что делать?

По мнению Калабекова, основными причинами отставания СССР от Запада по уровню потребления являются пережитые войны и гонка вооружений (стр. 309 и 311), а вовсе не системные факторы. Это очень удобно: можно и сейчас объяснять отставание России "пережитыми войнами" (как будто они все по независящим от России причинам происходят), а не коррупцией, низким качеством управления, низкой правовой культурой и т.д.

А как тогда объяснить, например, уже вышеупомянутое отставание по автомобилизации стран Восточной Европы (в период советской оккупации) от стран Западной Европы? Причина в том, что страны Восточной Европы сильнее пострадали от войны? Ну ладно, допустим. А что насчет Северной Кореи и Южной Кореи? Может быть, Южная Корея пережила меньше войн? Или не так сильно пострадала в Корейской войне? Или у Южной Кореи есть ресурсы, которые можно продавать за границу и на эти деньги строить производства, как это делал СССР? Нет, у Южной Кореи нет ресурсов даже чтобы обеспечить нужды собственной промышленности, не говоря уже про экспорт. Или может Южную Корею восстанавливала после войны многомиллионная армия военнопленных, как в случае с СССР? Или может Япония выплачивала Южной Корее репарации за длительную оккупацию? Нет, не выплачивала. А вот СССР вывез из Германии 2885 заводов (больше чем было построено в ходе индустриализации), но все равно, по мнению Калабекова, в его отсталости виновата была война, а не неспособность развивать полученные от Западных стран технологии. А тот факт, что немецкие специалисты бежали из Восточного Берлина в Западный Берлин как объяснить? Причина не в том, что в ГДР были хуже условия? Ну и наконец, Китай то как оправился после Японо-китайской войны? Экономический рост Китая никак не связан с реформами Дэна Сяопина?

В исследовании Калабекова содержится много подобных притянутых за уши утверждений, как будто бы с целью скрыть или приуменьшить системные недостатки СССР. И технологическое отставание в компьютерной сфере Калабеков объясняет "ошибками руководства", потому что ему кажется, что советские разработки 1950-1970 гг. не уступали американским (стр. 344). Никаких доказательств в подтверждение своего утверждения Калабеков не приводит, а просто перечисляет некоторые модели советских ЭВМ, которые отставали от Западных, в среднем, на 5-10 лет (подробнее в статье Обзор фейков о достижениях СССР в компьютерной сфере).

Калабеков не смог назвать ни одной советской ЭВМ, которая не уступала бы Западной, и, наверное, не смог бы назвать вообще никакой компьютерной технологии, разработанной в СССР. А вы сможете? Пишите в комментариях. В числе управленческих ошибок, "которые привели к отставанию в 1980-е", Калабеков называет "плохую координацию работ".

Почему же в 1980-х СССР заметно отставал от США в создании и серийном производстве крупных ЭВМ и, что более очевидно, в производстве персональных компьютеров?

В странах Запада "плохая координация работ" привела бы к закрытию или переориентации компании, и тогда на её место пришла бы другая компания, у которой с "координацией" все хорошо. Западные экономики держались на принципах честной конкуренции, тогда как советская - на "эффективных менеджерах". И да, Калабеков снова не привел ни одного примера "хороших изделий".Одна из причин - «распыление» ресурсов, отсутствие координации работ в этой области. Многие организации в СССР вели самостоятельные разработки компьютеров за бюджетные средства. Часто они заканчивались созданием хороших изделий, но несовместимых с моделями других организаций, ни аппаратурно, ни программно.

Калабекову, чтобы разобраться в причинах отставания, стоило бы больше внимания уделить системным различиям в устройстве экономик стран Запада и СССР, ведь какой смысл постоянно обвинять чиновников в некомпетентности, если на Западе крупнейшие компании в компьютерной и других сферах создавались частными предпринимателями (вышеупомянутый Мартин Купер тоже никакого финансирования от государства на создание сотовой связи не получал).

Крупнейшие компании на постсоветской России, такие как Яндекс, тоже создавались частными предпринимателями, тогда как госпроекты, такие как Роснано или Спутник, "не взлетели". Что лучше для экономики страны, условный Яндекс, который создавался на частные инвестиции и платит налоги в бюджет или поисковик Спутник, на который потратили миллиарды бюджетных рублей, а потом просто закрыли?

Подытожим

Советская плановая система не только "не смогла", но не очень то и хотела обеспечивать население даже товарами первой необходимости, не говоря уже о таких "предметах роскоши", как кондиционеры, компьютеры, игровые приставки, посудомоечные машины, музыкальные центры, видеокамеры, электронные печатные машинки, видеомагнитофоны, тренажёры для дома и т.д. В основном, отставание СССР от Запада по уровню потребления можно объяснить системными недостатками и некомпетентностью руководства, но как объяснить, например, тот факт, что СССР активно экспортировал дефицитную продукцию - те же автомобили. Причем экспортировали по ценам гораздо ниже, чем продавали собственному населению.

Для Западных стран советская Лада была ещё одним бюджетным автомобилем, тогда как в СССР за этими автомобилями стояли в многолетних очередях. Есть какое-нибудь рациональное объяснение такой политики?

Можно предположить, что советские власти намеренно ограничивали потребление, чтобы пользоваться сбережениями населения (после чего проводили очередную деноминацию, как денежная реформа 1961 годов, когда покупательная способность рубля упала в 2.25 раза). И заморозка вкладов в 1991 году - это результат того, что деньги населения к тому моменту уже были потрачены советским правительством (например, на войну в Афганистане, антиизраильские войны, шпионскую деятельность, ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы и т.д.).

И тогда становится понятно, почему продавать товары за границу "было выгоднее", чем собственным гражданам - ведь деньги населения можно было просто украсть, а иностранная валюта требовалась для закупки технологий и финансирования различных внешнеполитических авантюр.

Что касается технологического отставания СССР, то оно было вызвано, прежде всего, системными причинами: государственной монополией в экономике, запретом частного предпринимательства, низкой правовой культурой, низкой мотивацией для потенциальных изобретателей (ввиду отсутствия права интеллектуальной собственности) и т.д. Калабеков, как правило, объясняет отставание СССР в той или иной сфере некомпетентностью чиновников, тогда как на Западе эти сферы двигали не чиновники, а предприниматели, которые победили в конкуренции у других предпринимателей. Если бы в странах Запада экономикой и производством заведовали чиновники, если бы не было права интеллектуальной собственности, то, надо полагать, с инновациями у них тогда было бы похуже (как стало похуже с инновациями в странах Восточной Европы после их советской оккупации). Конструктивная критика приветствуется.

Источники

- "СССР и страны мира в цифрах", И.Г.Калабеков (PDF)

- Холодильники прошлого: рекламы и фотографий холодильников 1920-1950-х годов (англ.)

- Архивы американских рекламных журналов Sears и JCPenney с 1930 года

- Сделано в СССР: сколько стоила первая советская бытовая техника (некоторые статистические данные по обеспеченности бытовой техникой и данные по ценовой доступности)

- Статистические данные по обеспеченности цветными телевизорами в США

- Холодильники Саратов: история разработки и производства

- Заградительные ввозные пошлины в РФ, история их появления и развития

Последнее редактирование: